日本酒は主に、米、水、麹、酵母、乳酸菌から作られています。

日本酒の大切な原料のひとつである酵母。

どの種類の酵母を使うかによって、日本酒の味が大きく変わります。

酵母のうち、日本醸造協会という機関から配布されているものを「きょうかい酵母」と呼び、品質の管理が難しい日本酒を安全につくるため、またおいしい日本酒をつくるためになくてはならない存在です。

今回の記事では酵母のなかでも、「きょうかい酵母」を中心に、

めくりめく酵母の世界をわかりやすく解説していきたいと思います。

きょうかい酵母のことを理解すれば、これから飲む日本酒をより解像度高く味わうことができますよ。

そもそもきょうかい酵母の「酵母」とは

そもそも酵母とは、どんな生き物なのでしょうか。

みなさんこのキャラクターに見覚えはないですか?

出典:もやしもん

この子が酵母(出芽酵母┃サッカロマイセスセレビシエ)です。

実際の姿は

出典:日本醸造協会HP

日本酒だけでなく、発酵食品と呼ばれるものは彼らのおかげでつくることができます。

350種類ほど存在するといわれ、人間にとって身近でなくてはならない存在です。

日本酒に使われる酵母は、出芽酵母の中でも清酒酵母と呼ばれ、

糖分を食べて、炭酸ガス(二酸化炭素)とアルコールを排出し、生きています。

この清酒酵母の営みを「アルコール発酵」といいます。

アルコール発酵では炭酸ガス、アルコールと同時に香気成分(日本酒の香りとなる成分)や酸も同時につくられます。

日本酒の味の様々な要素が酵母によって作られていることをご理解いただけたでしょうか。

★ちなみにもやしもんの主要なキャラクターのオリゼーは、酵母が食べる糖を食べやすいように細かくしてくれる麹菌(黄麹┃アスペルギルスオリゼ―)です。

出典:もやしもん

オリゼーとSセレビシエが、日本酒造りにおいて大活躍してくれているんですね。

きょうかい酵母が出る前の酵母事情

その昔、日本酒の酒蔵の床や壁、天井などに住んでいる、蔵独自の酵母を使って日本酒がつくられていました。

ですので、酒蔵によって日本酒の味わいに違いがあり、また同じ酒蔵でもタンクによって味わいに違いがあるなど日本酒の品質が安定しませんでした。

腐造(タンク内の日本酒を全部捨てなければならない)なども起こりやすく損失も大きいため、税収を安定させるためにも、国をあげて良い酵母が使えるよう研究が進みます。

日本醸造協会による、きょうかい酵母の誕生です。

きょうかい酵母とは?

1904年、大蔵省の管轄下に国立醸造試験所(現在の酒類総合研究所)ができました。

この国立醸造試験所の成果を社会に役立てるように伝えるための機関として醸造協会ができ、これが現在の日本醸造協会となります。

1911年以降、全国の酒蔵から優秀な酵母を探して培養したり、

全国新酒鑑評会で成績の良かった酵母を培養し、「きょうかい1号」から順番に番号を増やしていきます。

当時は腐造を防ぎ税収を安定させるため、という側面も強かったきょうかい酵母も、現在では各酒蔵がつくりたい日本酒の味の性質に合わせたものを選び使用するというように変化しています。

また、きょうかい酵母の配布以外にも、生酛造りから、より手間を省いた山廃造りへと新しい製法を広めたのも、日本醸造協会です。

【生酛・山廃造りの記事へのリンク?】

★協会酵母?きょうかい酵母?

漢字の表記やひらがなの表記があって紛らわしいですよね。

日本醸造協会が配布している酵母のブランド名がひらがなの「きょうかい酵母」です。

ひらがなの表記を見たらブランド名、漢字のものを見たら通称という解釈で良いかと思います。漢字での表記も多く、あまり深く考えなくても良いでしょう。

日本醸造協会の公式ホームページでは、

「清酒用○○号」

という表記で販売されています。

また協会の頭文字のKをとって、Kn号酵母と呼ばれることもあります。

きょうかい酵母のうちの、泡あり酵母、泡なし酵母。

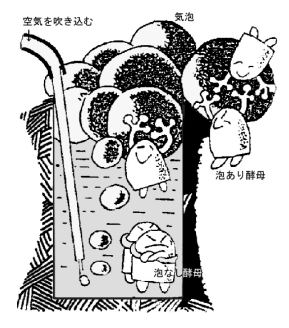

酵母は糖分を食べて、炭酸ガス(二酸化炭素)とアルコールを排出する生き物です。

出典:もやしもん

炭酸ガスは泡となり、タンクの上にたまっていきます。

泡の性状は、発酵具合を確かめる指標にもなりますが、

・タンクから泡がこぼれないように見張ったり、泡を消す装置を使わないといけない

・泡がこぼれてはいけないのでタンクいっぱいまで日本酒を仕込めない

などのデメリットもあります。

よって、優秀なきょうかい酵母の中から、泡を作らない特徴をもつ酵母を見つけ、培養し、「泡なし酵母」という、泡をつくらない酵母を獲得しました。

香りなどの特徴は、元の協会系酵母のままです。

泡なし酵母の名前には01という数字が足され、区別されています。

(きょうかい7号酵母の泡なしは、きょうかい701号酵母)

★泡なし酵母誕生秘話

約100年ほど前に醪(もろみ)の段階で泡が立ちにくい酵母が発見されていましたが、

・当時日本酒は小さい木桶などで作られており、泡を消す労力がそこまでいらなかった。

・泡なしであることが珍しく、不吉と思われた。

などの理由から、保存されることなく失われてしまいました。

その後1963年、島根県の一酒造場で連続して泡の出ない醪(もろみ)が作られていることが知られ、その酵母を入手。

時代は進みその頃には酒造工場の近代化が進んでおり、

不吉とは思わず、泡なし酵母のメリットも理解できる時代となっていました。

この泡なし酵母(A-63)は、きょうかい7号酵母などに比べ味が劣っていたため、広まりませんでしたが、泡なし酵母の研究を大きく進めた大切な発見です。

次の泡なし酵母の研究として、

・醪などから新しく泡なし酵母を探す

・すでにある良い酵母の中の突然変異で、泡なしの特性があるものを見つける

の2つが行われます。

結果的に2つ目の方法がうまくいき、きょうかい7号酵母の中から、

泡なしの特性があるものを見つけることに成功します。

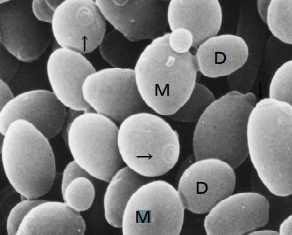

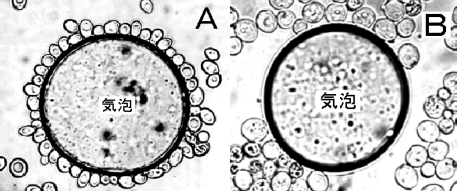

酵母の細胞壁(細胞の1番外側の膜)の性質の違いから、

泡ありの酵母は気泡のまわりに均一にくっつき、泡を形成しやすいという特徴があり、

泡なしの酵母は気泡のまわりに特にくっついたりせず、泡が形成されにくいという特徴がありました。

出典:日本醸造協会HP(左は泡あり酵母、右は泡なし酵母)

この特徴を活かし、

酵母を入れた日本酒をぶくぶくと泡立たせ、泡をつくりやすい酵母を泡ごと外に出し、残ったものが泡をつくりにくい泡なし酵母だ!という方法で、泡なし酵母のみを取り出すことに成功します。(泡立て法)

出典:日本醸造協会HP

ちなみに「泡立て法」で分離したのは、7号酵母の泡なし酵母(701号酵母)で、

6号酵母の泡なし酵母(601号酵母)、8号酵母の泡なし酵母(801号酵母)はセライト凝集法、

9号酵母の泡なし酵母(901号酵母)はシュガーエステル凝集法という方法で分離しています。

代表的な協会酵母

数は多くなりますが、1号酵母から順番に協会系酵母を紹介していきます。

日本酒の歴史を感じることができると思います。

是非読み進めてみてください。

協会1号酵母

1916年〜1935年まで頒布されていました。

兵庫県の酒蔵、「櫻正宗」から分離された酵母です。

のちに出た協会系酵母が流通し、きょうかい1号酵母は次第に使われなくなりましたが、

当時の製法の日本酒を復活させようというコンセプトの元、

きょうかい1号を使った日本酒が現在復活しています。

原材料や製法も当時のものにこだわった日本酒を、味わってみてはいかがでしょうか。

https://www.sakuramasamune.co.jp/item16/

協会2号酵母

1917年〜1939年まで頒布されていました。

京都府の酒蔵、「月桂冠」から分離された酵母です。

こちらも短い期間のみ使用された、古の酵母ですが、「伝匠 月桂冠百年酵母仕込み」として現代に復活しています。

https://www.gekkeikan.co.jp/products/densho_k2/

協会3号酵母

1914年〜1931年まで頒布されていました。

広島県の酒蔵、「酔心」から分離された酵母です。

酒質の高さから高い評価を得ましたが、保存中に変性したため、使用中止になりました。

こちらも酔心が創業160年記念で、きょうかい3号酵母を使い本数限定で試験醸造したことがあります。

協会4号酵母

1924年〜1931年まで頒布されていました。

広島県のどこかの酒蔵から分離された酵母です。

協会5号酵母(賀茂鶴酵母)

1925年〜1936年まで頒布されていました。

広島県の酒蔵、「賀茂鶴」から分離された酵母です。

協会5号も賀茂鶴が3年かけて、きょうかい3号酵母の原株から醸造試験を行い、

特定名称酒をつくるのに適した酵母を選別し、復活させました。

https://shop.kamotsuru.jp/SHOP/HK-B1.html

協会1〜5号は現在使われている清酒酵母とは、遺伝的に遠いことが明らかとなっています。(現在頒布されているのはすべてきょうかい6号酵母の子孫とされている。)

現在では協会1~5号酵母は一般的に頒布されていませんが、

日本酒への情熱や愛情から当時のお酒の再現として復活している日本酒に、

私たちも触れることができることはとても嬉しいことです。

協会6号酵母(新政酵母│K6号酵母)

1935年から頒布されています。(現在頒布されている協会系酵母の中で最古)

秋田県の「新政」から分離された酵母です。

協会1〜5号で見てきたように、日本酒作りの中心はずっと西日本でした。

しかしきょうかい6号酵母は東北の秋田県発のもの。

気温の低い場所でも発酵できることが特徴です。

1940年〜1945年までの間に日本醸造協会から頒布された酵母は、きょうかい6号酵母のみ。第二次世界大戦もあり、貴重なお米を使ってつくる日本酒を無駄にしないためにも、良い酵母であるきょうかい6号酵母は全国で使われることになりました。

このようにきょうかい6号酵母が全国で使われたことも、6号以後のきょうかい酵母が遺伝的に6号の子孫である一因であるといえるでしょう。

この「清酒酵母のEVE」とも呼ばれるきょうかい6号酵母の味わいを語るには、

新政酒造の「NO.6」に触れなければならないでしょう。

きょうかい6号酵母の魅力をダイレクトに表現することを目的につくられたシリーズです。

http://www.aramasa.jp/collection/no.6.html

最上級モデルの「NO.6 X-type」

ミッドモデルの「NO.6 S-type」

エントリーモデルの「NO.6 R-type」

どれも生酛づくりという昔から伝わる醸造方法でつくられ、

火入れという殺菌の工程をしていない生酒。

生酒は酵母が生きているため保存方法や温度管理が難しく、

このNO.6も厳選された取り扱い店にしか卸されていません。

きょうかい6号酵母を味わうには最適なシリーズといえるでしょう。

協会7号(真澄酵母┃K7号酵母)

1946年から頒布されています。

長野県の「真澄」から分離された酵母です。

1946年の全国新酒鑑評会と全国清酒品評会の両方で1〜3位を独占し、瞬く間に全国で使われるようになりました。

現在最もよく使われる清酒酵母です。

真澄を率いるきょうかい7号酵母発祥の宮坂醸造は、

2021年にきょうかい7号酵母の個性を活かすシリーズを発表しました。

目指したのは、「究極の食中酒」

伝統ある酒蔵の杜氏が追い求めた真澄らしい大吟醸を、是非感じてみてはいかがでしょうか。

https://discoverjapan-web.com/article/62207

協会8号(K8号酵母)

1960年に分離された酵母で、1978年に頒布終了しています。

6号の変異株とされていましたが、DNA解析の結果、野生酵母と判明しています。

当時日本酒は「淡麗辛口ブーム」

濃厚な味わいのきょうかい8号酵母による日本酒は時代のニーズに合わず、頒布終了します。

幻の酵母となっていましたが、日本醸造協会が保存していたものを

「出来上がったお酒の味わいについての責任は問わないこと」を条件に入手、

その後復活した日本酒も存在します。

コロナによる資金難から、クラウドファンディングを大成功させ資金を集めたりと、

日本酒を楽しむ層を広げる活躍をしている「村重酒造」です。

https://www.murashige-sake.co.jp/

協会9号酵母(熊本酵母┃香露酵母┃K9酵母)

1943年から頒布されています。

「香露」の醸造元である熊本県酒造研究所で、お酒の神様と呼ばれる野白金一氏によって分離されました。

吟醸香が強く、「近代吟醸酒のベースをつくった」といわれています。

1985年頃「YK35」というフレーズが酒造関係者の間でよく聞かれるようになります。

Y:山田錦

K:熊本酵母(きょうかい9号酵母)

35:精米歩合35%

上記を満たした日本酒をつくれば、鑑評会などで良い成績となる、という意味です。

鑑評会出品用のお酒だけでなく、1990年代にかけてYK35は市販のお酒にまで拡大します。

KT901号という901号の変異株も頒布されていて、

901号に比べリンゴ酸、コハク酸の生成が多いとされています。

協会10号酵母(小川酵母┃明利小川酵母┃K10酵母)

1977年から協会系酵母として頒布、使用されています。

茨城県の「明利酒類」で分離されました。

仙台国税局鑑定官室長(日本酒に関する指導も国税局が担当)の小川知可良氏が在任中に集めた数百種類の醪(もろみ)から、退官後に明利酒造で分離、培養を行ったということで、この酵母がどこの蔵発祥かは、正確には分かっていません。

吟醸香が強く、酸は少なく、低温でもよく働く酵母であるため、

吟醸酒などの高級酒として広く使われています。

明利酒類では、きょうかい10号酵母を変異させより吟醸香を多く生成するM310酵母という酵母の販売もしています。

https://www.meirishurui.com/online/aboutus/

協会11号酵母(K11号酵母)

1978年から頒布されています。

日本醸造協会で分離した酵母です。

アルコールに強く「アルコール耐性酵母」とも呼ばれています。

(酵母は生き物なので、自分の出したアルコール濃度が高くなると死んでしまう)

きょうかい11号酵母はきょうかい7号酵母から分離された酵母のため(K-7グループ)、

味わいは7号に似ています。

7号と11号のゲノム(遺伝情報)を比較したときに、2066文字目にたったひとつ違いがあり(全1200万文字)それが高いアルコール耐性に関わることが分かっています。

協会12号酵母(浦霞酵母┃初代宮城酵母┃K12号酵母┃宮城酵母)

1965年〜1995年まで頒布されていました。

宮城県の「浦霞」から分離されました。

高い吟醸香を特徴としましたが、酵母を取り扱う難易度が高いこと、時間経過と共に酸が多い酒質に変化することから、頒布終了となりました。

しかし「苺のような香りを出した」と話題となり、鑑評会でも入賞を重ねた12号酵母が、

令和の現在「浦霞」から復活しています。

https://www.urakasumi-no12.com/

協会13号酵母(K13号酵母)

1985年頒布開始、のちに終了。

国税庁醸造試験場で分離されました。

9号と10号を交配させ、両者の良い性質を受け継いだ酵母です。

(酵母にもオスメスがあります。)

協会14号酵母(金沢酵母┃K14号酵母)

1995年〜頒布されています。

金沢国税局管内から、吟醸香の良いものが選抜されました。

性質はきょうかい9号酵母によく似ていますが、比較すると

・生育がやや遅い

・酸が少ない

・アミノ酸がやや多い

・上層時の酵母生菌数が少ない(醪末期に酵母が死んでいる割合が多い、アミノ酸増加に影響する)

という特徴がみられます。

吟醸酒の良い香りを出すのに適し、特定名称酒(純米大吟醸酒など)によく使われます。

協会15号酵母(旧秋田流花酵母・AK-1酵母)

1996年、秋田県で「AK-1酵母」として清酒酵母として使われていたものが、

協会系酵母として登録されました。

1991年の新酒鑑評会でAK-1酵母を使った日本酒が26点金賞受賞、

受賞した蔵元数でも秋田県が全国1位となりました。

日本醸造協会がAK-1酵母の優秀さに着目し、6号酵母から約60年ぶりに秋田県から協会酵母に登録される酵母を出すこととなりました。

味わいの特徴としては、酸が少なく特定名称酒に向くとされています。

協会1601号(K16号酵母┃少酸性酵母┃旧NO.86酵母)

月桂冠の酵母育種技術が活用されました。

7号と1001号の交雑によって生まれた酵母です。

酸が少なくカプロン酸エチル(華やかな吟醸香の元となる成分)をよく作るのが特徴です。

協会1701号(K17号酵母┃高エステル生成酵母)

日本醸造協会と月桂冠の共有特許権となっています。

吟醸香と呼ばれる華やかな日本酒の成分は主に

・カプロン酸エチル(リンゴ様の香り)

・酢酸イソアミル(バナナ様の香り)

の2種類からなりますが、吟醸香が強いことが特徴の多くの酵母は、

どちらかの成分を多くつくるものでした。

ですが、協会17号はカプロン酸エチル、酢酸イソアミル両方の成分を多くつくることが特徴です。

また酸の生成は7号と同程度です。

協会1801号酵母(K-1801酵母)

1601号酵母と9号酵母の交雑によって生まれた酵母です。

1601号酵母のバーションアップとされていて、全国新酒鑑評会に出品する日本酒に最も多く使用されています。

特徴として

・吟醸香とされる成分(カプロン酸エチル・酢酸イソアミル)が、1601号と比べて約50%増

・ムレ香と呼ばれる日本酒の悪い香りの前駆物質(イソアミルアルコール)がきょうかい酵母中最小

・発酵力が強い

・酸が少ない(1601号並み)

・酵母の識別が簡単(汚染チェック、醪管理などに便利)

などがあります。

KArg-1901号酵母(尿素非生産性エステル生成酵母)

2014年から頒布が開始

日本醸造協会が開発しました。(1801号酵母から分離)

特徴として

・カプロン酸エチルが1801号に比べて抑えめ(約70%)

・酢酸イソアミルが1801号に比べて強く出る(約150%)

・酸度が1801号に比べて、約0.2ml高い

・尿素非生産性

などがあげられます。

尿素に起因するカルバミン酸エチルという成分は海外で規制される場合があり、

対応したい場合はウレアーゼ処理という工程を挟まなければなりませんでした。

日本酒、特に特定名称酒(純米大吟醸等)の海外需要が高まる中、

尿素非生産性の日本酒のニーズも高まっており、

優秀な協会系酵母から泡無し株が選別された時のように、

尿素非生産性の株がつくられる動きもあります。

日本醸造協会から

・KArg-701

・KArg-901

・KArg-1001

・KArg-1401

などの尿素非生産性の酵母が頒布されています。

きょうかい酵母ではない、たくさんの酵母

日本醸造協会が頒布している酵母以外にも、清酒酵母はたくさん存在しています。

どのような酵母があるか、代表的なものを見ていきましょう。

蔵付き酵母(野生酵母┃家付き酵母)

日本酒がつくられていく過程で、微生物の競争が行われ、最終的に酵母が生き残り、やがて自分で出したアルコールや火入れの処理によって酵母も死んでいきます。

酒蔵の中にはこの微生物の競争に勝った、強い酵母が酒蔵の壁などに付着して住んでいます。

「きょうかい酵母」が出回る前は、このような各酒蔵に住んでいる酵母によって、各酒蔵ごとに味わいの違う日本酒が作られていました。(各酒蔵による味わいの違いを蔵ぐせともいう)

優良な蔵付き酵母は、きょうかい酵母として頒布されたりもしています。

花酵母

東京農大醸造学科の中田久保教授によって、自然にある多くの種類の「花」から分離された清酒酵母です。

2003年に東京農大花酵母研究会が設立され、現在でも花酵母の研究が続いています。

花酵母は現在日本酒に数十種類も実用化されていて、

ナデシコ、カーネーション、ヒマワリ、コスモス、ツツジ、マリーゴールド、桜など

私たちに馴染みのある花を使ったものも多くあります。

花酵母を使って作られた日本酒の味わいとしては、

ダイレクトにその花の香りがするというわけではなく、従来の日本酒にある特徴を増進する力があるということです。

花酵母を使った日本酒をつくっている蔵元は現在30以上もあり、

多様化する時代のニーズに合わせ、これからも増えていくと思われます。

http://www.hanakoubo.jp/index.html

東京農大花酵母研究会で発見された花酵母以外にも、

奈良女子大学と奈良県工業技術センターが奈良県の八重桜から採取、分離した「ナラノヤエザクラ酵母」や、

宇部高等工業専門学校と、山口県酒造協同組合などが宇部市の桜から採取、分離した「やまぐち・桜酵母」などもあります。

色をつける酵母

2002年、日本醸造協会から赤色清酒酵母(清酒用赤色酵母)が頒布されています。

これは醪(もろみ)で赤色色素を生産し、日本酒がピンク、赤系に色がつくという酵母です。

きょうかい10号酵母の突然変異によって誕生。

明治時代以前から日本酒が色づく現象は時々確認されており、「猩々もろみ」などと呼ばれ、不思議がられていました。

桃色の濁り酒や、ロゼワインのような色、味わいの日本酒など、

女性にも喜ばれやすい日本酒がつくられています。

ワイン酵母を使った日本酒

ワイン酵母でつくった日本酒の方が酸の種類が多いと言われています。

また、アルコール度数はワイン並みの12〜13度のものが多いです。

普通日本酒には黄麹という種類の麹が使われますが、

白麹という焼酎によく使われる麹が使われることもあります。

白麹はクエン酸をよくつくりますので、風味をワインに似せることができるためです。

様々な工夫や思いによって、日本酒の多様性が支えられていることを実感しますね!

県や組合で開発された酵母

秋田県で開発された「AK-1酵母」という酵母が協会系酵母に登録されたことからも分かるように、地元のPRのためや、酒蔵のためなど様々な理由から、独自に酵母の研究開発を行っている県も多くあります。

多くの種類がありますので、きょうかい〇〇号という協会系酵母以外の名前の酵母を見つけたら、どんな特徴の酵母なのか、酒屋や居酒屋の店員さんに聞いてみると地域のことを感じられて、楽しいかもしれません。

まとめ: 協会酵母、その他酵母は面白い!

この記事を読む前と比べて、協会系酵母を中心に酵母の存在が少しでも身近に感じてもらえたら嬉しいです。

日本酒の味わいに大きく影響を与える酵母の特徴や、その歴史に思いを馳せながら

日本酒を楽しんでいただけたらと思います。

日本酒に使われる酵母を全体的に記事にしましたので、

ブックマークをして居酒屋さんなどで酵母の名前をみかけたら、

その酵母のところのみ見返しても良いかもしれません。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

良い日本酒ライフを!